Il Pianificatore territoriale in Italia: alcuni dati su formazione e professione in una prospettiva internazionale

Abstract

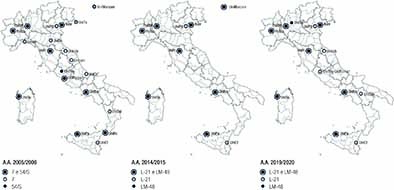

A vent’anni dalla sua introduzione in Italia, la figura professionale del Pianificatore territoriale è ancora dibattuta: da un lato, la recente proposta di riforma elaborata dal CNAPPC determinerebbe la sua scomparsa; dall’altro lato, la revisione delle classi di laurea (L-21 e LM-48) avviata dal CUN ha offerto l’occasione di ribadirne la rilevanza culturale.

Attraverso la raccolta e analisi di dati provenienti da diverse fonti, l’articolo indaga alcuni aspetti dell’offerta formativa e del mercato del lavoro in pianificazione e la loro evoluzione negli ultimi 20 anni, inquadrando il ruolo e le competenze professionali del pianificatore territoriale in Italia e nel contesto internazionale. Infatti, scuole e associazioni professionali di planning esistono in tutto il mondo, ma in una tale varietà di forme (denominazioni, contaminazioni disciplinari, status giuridico) che il ruolo sociale del Pianificatore stenta a farsi riconoscere. Ciononostante, un forte riconoscimento viene dalla Nuova Agenda Urbana delle Nazioni Unite.

In conclusione, le autrici osservano che il dibattito in Italia finora è stato guidato e fuorviato da pochi indicatori, che non sono né affidabili né sufficienti, mentre andrebbe impostato in prospettiva internazionale, data la crescente globalizzazione di formazione e professione, ponendo attenzione alla competenza, utilità sociale e ruolo attuale e potenziale dei pianificatori.

Downloads

Copyright (c) 2020 Claudia Cassatella, Federica Bonavero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Gli autori che pubblicano su questa rivista accettano le seguenti condizioni:- Gli autori mantengono i diritti sulla loro opera e cedono alla rivista il diritto di prima pubblicazione dell'opera, contemporaneamente licenziata sotto una Licenza Creative Commons - Attribuzione che permette ad altri di condividere l'opera indicando la paternità intellettuale e la prima pubblicazione su questa rivista.

- Gli autori possono aderire ad altri accordi di licenza non esclusiva per la distribuzione della versione dell'opera pubblicata (es. depositarla in un archivio istituzionale o pubblicarla in una monografia), a patto di indicare che la prima pubblicazione è avvenuta su questa rivista.

- Gli autori possono diffondere la loro opera online (es. in repository istituzionali o nel loro sito web) prima e durante il processo di submission, poiché può portare a scambi produttivi e aumentare le citazioni dell'opera pubblicata (Vedi The Effect of Open Access).